发布日期:2024-11-29 浏览次数:

从某种角度讲,电影是技术的艺术,是工业的美学(电影工业美学)。技术的发展构成电影的语言、叙事、造型和形式以及与形式、语言轩轾不分的电影思维、内容、表意等的变革。动画电影在电影中具有某种特殊性。动画电影在语言、技术上与高新科技、游戏等具有“亲近性”,具有技术美学、工业化制作即电影工业与美学融通上的优势。也就是说,动画电影具有动画艺术的技术性浓度、工业化强度,动画语言的纯粹、超现实性,使之可以探索与最新最先进技术的融合,领先电影技术美学的探索。相对于科幻大片、新主流大片等“重工业”型电影而言,动画是一种成本不是太高,风险较低,但制作灵活、工业化思维超前的艺术形式,充分体现了电影工业美学的系统性生产和效率最大化原则。尤其在当下人工智能技术突飞猛进之时,动画电影的技术探索可谓意义重大。《国产动画电影制作中的技术实践与创新探索》以技术访谈追光动画总裁于洲等人的形式,围绕高新技术应用、风格化人物造型设计、灵动人物动画制作、毛发模拟技术、流体和粒子系统创新等进行深入探讨,对AIGC技术的尝试和发展提出见解。因是一手、鲜活的一线访谈,具问题意识,系经验总结之甘苦心得体会,使这篇访谈内容丰富、视野开阔,鲜活“有料”。无疑, 随着数字虚拟制作、AIGC等赋能或“同化”动画电影的技术、语言、工业与美学,电影应该与动画协同,或进一步向动画学习技术探索和工业生产经验,关注动画技术美学发展前沿,进而有力支撑和积极服务电影产业的智能化升级与工业化发展。

近年来,中国动画电影在技术品质和内容创作上取得了显著进步,成为全球动画电影市场的重要力量。为深入研究科技与艺术融合以支撑国产动画电影制作的路径,本文通过对于洲等人的访谈,围绕动画电影制作的高新技术应用、人物造型设计风格化、灵动人物动画制作、毛发模拟技术解决方案、流体和粒子系统创新使用、灯光三维合成模拟特效元素等进行深入探讨,并对人工智能生成内容(AIGC)技术应用于动画制作的探索实践及未来发展提出思考与展望。

近年来,我国动画电影在技术创新和艺术表现上取得了显著成就,动画电影佳作层出不穷,以独特的视效技术手段、突出的视觉冲击力和创新的艺术美感,实现了视觉体验的提升,强化了故事的吸引力和文化深度,形成了独特的艺术审美价值。

以追光人动画设计(北京)有限公司(以下简称“追光动画”)为例,近年来先后完成了《小门神》(2016)、《阿唐奇遇》(2017)、《猫与桃花源》(2018)、《白蛇:缘起》(2019)、《新神榜:哪吒重生》(2021)、《白蛇2:青蛇劫起》(2021)、《新神榜:杨戬》(2022)、《长安三万里》(2023)、《白蛇:浮生》(2024)等多部经典动画电影的制作工作,通过深入挖掘中国古典神话文本,成功打造了“新传说”“新神话”“新文化”三大电影宇宙,在国内外获得积极反响与广泛认可。创作者积极应用先进动画制作技术和工具,在角色造型、场景绘制方面取得了良好效果,在毛发、粒子、流体、布料模拟以及发光特效等方面实现了技术突破,通过引入书法、国画、刺绣、皮影戏等多种传统艺术形式,使国产动画电影具有丰富的画面风格,为观众带来浓郁的中式审美体验。此外,粒子水墨技术在国产动画中的应用,将三维CG动画与中国水墨画创新结合,赋予了中国水墨画全新的生命力。

在制作技术持续进步的同时,中国动画行业的制作流程也更加成熟,云计算技术、AI辅助技术、实时渲染技术和流程管理、审看软件的使用,使制作团队配合更加紧密,沟通更为顺畅,行业工业化、智能化程度进一步提升。在此基础上,创作团队精心打磨故事,潜心钻研技艺,共同推动国产动画的中国故事讲述。

本刊:我们发现追光动画一直在制作“重工业动画”,每部影片的数据量都很大。以《新神榜:杨戬》开场绚烂的蓬莱仙境为例,短短几秒钟画面,单镜头模型面数达140亿,文件大小达5 TB,全片渲染总时长达4.1亿核小时(中央处理器消耗量,以核乘小时数来计量),需要几千台服务器24小时连续工作。如此大体量的制作过程,是需要时间、资源、人力精算的。追光动画如何实现部门间的协同配合?

于洲:追光动画有个工作传统,即在每部电影项目完成后,各个环节都会进行项目总结会,总结项目的成绩,并提出未来提升和发展的目标。追光动画的每一部电影都是建立在上一部的经验之上。当前我们已经积累了大量项目经验,有一套非常完整的制片管理体系,我们会根据不同项目做出不同的效率假定,以此为前提,分析各环节所需成本,结合档期情况,做出详细的制片计划。根据各环节完成节点,通过数据模型进行分析和监控,以掌握项目运行情况。

每个项目立项后,都要进行任务拆分,将任务明确到每一位制作人员,并要求列出每个人当天的工作计划,确保在规定时间内完成规定任务,从而保证每一环节、每个人像齿轮一样紧密咬合在一起,共同发力实现整个公司动画内容的持续输出。项目管理采用软件和管理手段相结合的方式,项目管理软件采用Shotgun,通过其完成资产、场次、镜头、任务等的管理,保证信息在不同部门、不同人员间高效传递。同时我们有些自研的应用,例如看镜头的“叫号”系统、会议预约和项目研讨提醒系统等,确保各部门密切协作。

本刊:在不同作品的制作过程中,追光动画的工作流程是否有升级与迭代,如何搭建和改进动画制作流程?

侯会满:追光动画在近年的制作中不断改进动画流程,主要包括补充必要的步骤流程、角色开发与测试、降低资源开销和开发程序化工具等。

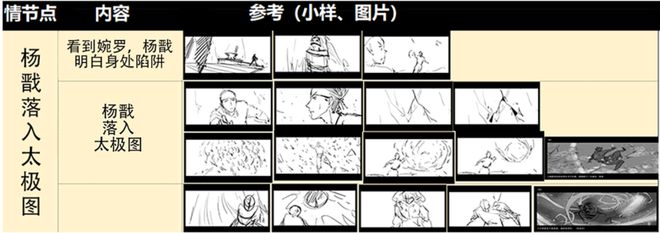

补充步骤流程方面,举例来说,我们在前期故事板环节中增加了“蓝图”环节。具体而言,是将每场情节第一次由文字剧本转至画面呈现之前,由故事板绘制人员与导演等相关创制人员沟通,制作出相应的基础视听设计大纲。如《新神榜:杨戬》制作时的蓝图(图1)环节,加快了创意工作迭代过程,有效降低了初期故事板设计的试错次数,使导演和制作人员的同步性更高。

在正式镜头制作开始前,技术团队通常会进行角色开发与测试,对部分角色的表演风格、极限动作

以及布料质感进行研讨并测试,以确定影片最终可呈现的预期效果。角色测试环节对制作过程的稳步推进非常重要。

为降低资源开销,结合单部影片数字资产量庞大的现状,我们在人物模型绑定方面,持续优化绑定涉及的模型面数、精简服饰设置,仅保留角色模型的身体权重。此外,我们开发了自动监测模型面数和帧速率的工具、用于合并Maya计算节点的绑定加速工具,通过这些效率工具使制作动画环节的帧速率可达18 FPS以上,有效避免了该环节的制作卡顿问题。在灯光渲染环节,我们选择全局降低渲染采样的技术方案,以解决渲染时长增加的问题。针对资产复杂、渲染耗时的镜头,我们通过手动模式进行镜头内资产的优化;如遇渲染困难的镜头,我们会选择进一步分层处理,降低在单一渲染任务上的耗时;对于无法避免的噪点或无法进一步提高图像采样分辨率的画面,我们将在后期进行噪点去除。

程序化工具开发是我们技术团队在进行项目全流程管理时格外重视的。为实现复杂资产和批量资产的自动化创建与动态制作,我们开发了程序化建模工具、集群制作工具,相关工具的使用规范也非常严格。为方便文件共享和项目完成后的资料归档整理工作,我们建立了项目文件目录和命名规范,严格控制不同级别制作人员的操作权限,避免误操作,保障了项目文档的安全性。为确保制作环节间信息传递的及时性和有效性,我们设置了工作消息及内部邮件自动提示机制,以便基于项目文档任何版本的生成和改动都能及时推送至流程相关人员。

本刊:从《小门神》开始,基于巨量的数据渲染需求,追光动画开始应用云渲染技术。追光动画如何评估并选用这一技术?

于洲:作为计算的基础资源,云计算具有即开即用、弹性伸缩的特点,能够很好地支撑和服务动画渲染行业。追光动画拥有自己的渲染集群,同时一直采用混合云(Hybrid Cloud)模式,保证本地和云上可随时互补。动画渲染具有高并发、高吞吐的特性,尤其在本地渲染农场算力严重不足且单一云厂商也无法完全满足我们的制作需求时,会同时启用备份云厂商进行渲染。整体而言,云计算让渲染变得更高效,从而让制作提速,已经是制作环节中不可或缺的基础资源。

在遴选云渲染服务提供商时,我们首先考虑其服务性能,如计算能力、内存和存储、网络带宽、可用性、稳定性、安全性、成本九游娱乐效益、服务支持等。基于此,追光动画构建了一套标准渲染测试评价体系,对不同云渲染服务商的不同机型进行统一测试,根据测试结果生成性能评估报告。在满足我们对动画渲染的性能要求后,比较服务价格,最终选出性价比九游娱乐高的服务商。

本刊:《长安三万里》塑造了一系列形象鲜明的人物角色,影片的“唐朝”风格造型设计也广受好评,例如人物形象设计从唐俑获取灵感,服饰参照了唐画中服饰纹饰,人物举止参考了唐朝礼节等。如何将高新技术和传统文化的呈现有机结合,通过人物造型设计技巧和角色动画制作传递文化自信?

侯会满:为更好地突出画面质感,《长安三万里》在设计配色和打光上选用了淡雅、低饱和度的风格,其配色灵感来自中国国画。影片中诗意效果的展现,是通过在设计中融入传统的国画手绘画面,为观众带来沉浸式视觉体验,更完整地呈现出中式美学。

《长安三万里》影片中的角色设计主要参考唐俑,人物风格偏东方、中式,人物线条偏圆润流畅,服饰褶皱运用了雕刻手法,使之更加生动、具备艺术品质感;服饰细节增加大量修饰,精益求精。例如影片中玉线)的人物与服饰模型细节数量庞大,模型面数众多,其中哥舒翰的模型面数接近60万面,其盔甲片都包含了各式细节结构。经过资产优化和减面处理,我们将部分面数以材质体现,从而降低资源开销。

在角色的动作举止方面,我们研究了诸多唐朝古人的基本行为方式和礼仪,包括走、跑、坐、弹奏等,从传统连环画中提取运动线条元素,结合专业的历史、服装顾问老师给出的参考意见,使角色动作看上去更可信、更自然。《长安三万里》中人物动作较为密集的镜头集中在舞蹈和战争场景,其中舞蹈就包含了许多不同种类的舞姿,动画师们在舞蹈演员拍摄前,进行了大量舞蹈资料的研究,通过与舞蹈老师不断探讨最后成型。在众多战争镜头中,数量最多的一个大约包含50多个角色,并且场面种类繁多,涉及攻城战、骑兵战、突围战等。为保证制作周期,我们会将镜头拆分,多个动画师共同制作,合并后再调整完成。

《长安三万里》主角李白的动画形象在各年龄段和不同状态的表演统一性是项目组面临的最大挑战之一。为展现李白不同年龄段状态,我们在前期开展了多方面的史料考究,力图贴近李白这位唐代潇洒诗仙在不同年龄时期的体型和举止特点,在开发过程中不断优化探索,以达到满意的效果。

《长安三万里》人物服饰的写实度较高,且风格种类多样,运用了多种布料材质,表现了大量的丝绸、纱等传统国风服饰效果。我们通过调研、尝试,采用了新插件工具,用于制作服饰上的刺绣与花纹,这些纹样在我国传统文化中都有据可考。

本刊:《白蛇》系列塑造的小白、小青等角色,形象既保留了古人的言谈举止,又融入了现代人的思维方式,使角色表达更加生动且贴近现代观众的审美。这类形象与性格间的连接,是通过怎样的技术和艺术手段来处理和实现的?

于洲:追光动画在《白蛇》系列中的人物建模注重细节和创新。例如,我们在设计阳刚人物形象时多用直线,阴柔人物则多用曲线。再如,塑造温和善良的许宣/许仙形象,主要通过调整脸部结构、填补面部体积、面部骨骼棱角偏柔和设置、身材衣服打薄处理等实现;小白在《白蛇:浮生》中的形象较之前影片的形象,对下颌进行了微调,保留了警觉、坚定、智慧的性格特征;李公甫的形象制作方式也有提升,通过调节身体比例,将重心下移令其更为沉稳,并通过面部体量感塑造、明确鼻梁结构等方式表现人物的性格特点,通过填补眼睛凹陷、调整眼皮厚度,让眼睛更有神。另外,模型制作需考虑人物表情和服饰,因此我们在模型制作时采用解算等步骤,以验证服饰、表情等的效果,进而确定模型最终形象。同时,我们在面部的胡子、眉毛区域制作了生长面,便于角色特效环节生成毛发。

本刊:在《白蛇》系列的制作过程中,追光动画实现了哪些动画驱动系统的创新?

郅钟:《白蛇》系列在动画驱动系统方面都有应用与创新。在《白蛇2:青蛇劫起》中,追光动画使用了更多的动作捕捉技术,但与传统动作捕捉所呈现的风格不同,我们只捕捉一个基础动作,基于捕捉数据进行编辑,由此既能快速得到略带夸张的动画效果,同时也给动画师一定的发挥空间,提升了动画的制作效率和质量。另外,《新神榜:杨戬》项目开始使用绑定加速系统和高级动作捕捉棚,提高了动画制作的效率。这一技术解决方案也用在了《白蛇:浮生》中。

此外,追光动画还对人物的表情系统进行了升级。特别是在《白蛇2:青蛇劫起》中,基于小青表情系统的升级,使其情感表达更为细腻,无论是开心、不甘心还是生气,都能呈现出更丰富、更微妙的效果。《白蛇:浮生》则聚焦于情感的生根发芽,情感展现在浮生的一蔬一饭中。追光动画在动画驱动系统的迭代中,不仅注重技术的提升,也注重情感与故事的结合,使角色的情感表达更加逼线 采用高精度CG解算方案,实现千万数量级毛发生动模拟

《猫与桃花源》中猫的毛发制作采用了高精度CG解算,一只猫的毛发高达600万根,其制作标准和流程基本达到了世界先进水平,对追光动画而言是一项重要技术突破。制作《猫与桃花源》时攻克的毛发难题,之后也直接应用于《新神榜:杨戬》中申公豹的坐骑,技术就像“滚雪球”一样积累起来。今年上映的《白蛇:浮生》中,金毛犼的毛发数量甚至超过了1000万。

在水漫金山场景(图4)的特效制作过程中,我们首先根据导演和视效总监想要的效果找一些类似参考,确认角色和场景特效比例要求、预期的动态效果及整体需求。当我们明确造型、节奏以及动态效果需求后,首先由特效上游环节,如模型、动画等环节,配合制作海浪的大致造型以及运动动态;之后特效制作师会在整体动态示意基础上制作海浪效果,添加浪花碰撞等细节元素,匹配其他环节(如布料模拟、人物动画)的动态节奏等。我们会通过添加不同方向的自定义“场”和力相互作用,驱动水体流动,以模拟失重状态下的效果。我们还对水体材质的深度光影变化进行了一定处理,对最终效果进行渲染,模拟出该体量下水体的真实效果。

由于特效镜头通常体量较大,解算需要更高的精度,对于渲染时间以及硬件算力等方面的需求高,我们需不断对制作方案进行整体性优化调整。

特效师制作法术效果时,在三维中输出众多图层非常必要,复杂的魔法效果需由不同素材叠加而成。出色的合成调整方式,有助于快速实现三维中复杂的特效效果。

定制化技术方案高效支撑中国动画美学创新发展4.1 定制开发建模工具,画卷式呈现长安风貌与诗词意境

在制作长安城大全景镜头时,为使整体场景模型达到最佳视觉效果,技术团队采用了高低模搭配的方式,控制场景的面数复杂度;流程技术支持团队(TD)开发了自动减面工具,以便在高低模间快速切换,使低精度模型具备高精度材质,以应用于中远景建筑的制作;我们还开发了简模创建工具,用于简化复杂模型,避免场景对资源的过多消耗。

程序化建模(Generated Assets and Shots, GAS)环节是追光动画提出的环节流程,字面意思为快速生成镜头资产,我们一般称其为程序化建模。该环节兼顾二维资产与三维资产的创建和表现,为《长安三万里》项目的植被环境制作发挥了重要作用。由于二维与三维的表现手法、呈现效果不同,在最终画面效果上也存在出入:二维更灵动、随性、丰富;三维更符合客观事实,制作过程中我们尽量做到还原设计效果。比如有的镜头中山体层次多,通过假透视、依据地形变换划分多区域、植被分层等方式,自动创建出近景的树、落叶、草、灌木、中远景树等植被资产。

4.2 综合数字绘景制作与双层嵌套模型技术方案,实现水墨动画风格创新发展

水墨动画的制作涉及多个制作环节与数字绘景环节的配合。数字绘景环节使用特效环节提供的水墨烟雾等序列素材拼出画面中的效果,为保证立体效果的正确性,需分层投射、逐镜头调整。数字绘景环节还需利用材质环节提供的水墨背景山体的材质资产,结合真实的山体素材,在此基础上添加出勾边和水墨笔触痕迹感,从而形成远景的水墨背景效果。数字绘景制作的结果在一定程度上减少了特效环节逐个镜头制作的时间和灯光渲染的时间。

《新神榜:杨戬》太极图场景中,为呈现出山水场景水墨国画的精细质感,约80%的材质为手绘,20%利用程序化纹理(图5),运用了晕染、皴笔、留白等水墨画法。水墨环境中山体的中国画效果,需考虑的难题之一是山体边缘的勾线,单纯卡通勾线较为僵硬,缺乏中国画的气韵生动感。我们采用双层嵌套模型的技术方案,给予外层模型特殊算法材质,从而获得一个变化丰富的轮廓勾线。在此基础上还要在后期合成软件中添加适当的扰动等处理效果。

例如,高适在边塞诗板上题诗(图6)时,背景中的火焰效果添加。我们从一个火焰视频序列中提取了5帧画面,并通过人工将其重制为理想的手绘风格,最后利用EbSynth工具将这段序列转化为具有相同手绘风格的火焰效果。类似方法也应用于影片开头的追光动画的“厂标动画”和其他镜头中。

AIGC为设计师提供丰富的创意,拓展设计师的思维,帮助艺术家们快速实现想法,并可在草图的基础上细化细节,从而提高工作效率。然而,我们也必须承认AIGC存在一些限制。尽管其具有高产能的特点,但在某些情况下精度无法满足制作需求,尤其在面对过多需求时,其可控性不足。特别是涉及极具创造性和设计感的图像生成任务,AIGC尚有不足之处。

一是创制项目深耕中国优秀传统文化。从成立之初,追光动画就确立了“中国团队、中国观众、中国故事”的定位,从中国优秀传统文化中寻找契合现代人共鸣的元素和情感,以动画电影为载体传承和创新中国文化的独特内涵。

随着电影制作技术的飞速发展,我国动画电影产业正经历着一场革命性的变革。数字虚拟摄制技术的广泛应用,标志着动画电影制作进入了一个新的发展阶段。动作捕捉、数字特效、虚拟现实等技术深化应用并不断取得突破,不仅为动画电影的发展提供了强有力的技术支撑,而且极大地提升了动画的艺术表现力。动画电影中的人物形象、运动、光影等元素,通过数字技术的加持,展现出更逼真的效果。这种真实感的提升,让观众在享受视觉盛宴的同时,也能感受到动画所传达的深层次情感和故事内涵。

此外,数字技术的应用还极大地拓展了动画电影的叙事空间。动画电影创作者利用相关技术,将古代文学作品、书画、文物等传统文化遗产,创造性地转化为生动的影像。这种转化不仅实现了传统文化的可视化、形象化呈现,更为传统文化的传承与发展开辟了新的渠道。通过动画电影这一载体,传统文化得以通过全新的形式,被更多观众所了解和接受。

技术进步并不是终极目标,其只是为更深刻的文化表达提供了工具。在数字技术的赋能下,传统文化和艺术形式成为创作者与观众之间的文化纽带。这种纽带不仅连接了过去与现在,也连接了创作者与观众的心灵。我们欣喜地看到,中国动画电影正在积极地融合科技与艺术,以更加生动、多元、逼真的方式讲述中国故事,推动中国动画电影走向新的高峰。